A cura di Daniele Rocchetti, delegato nazionale alla Vita Cristiana

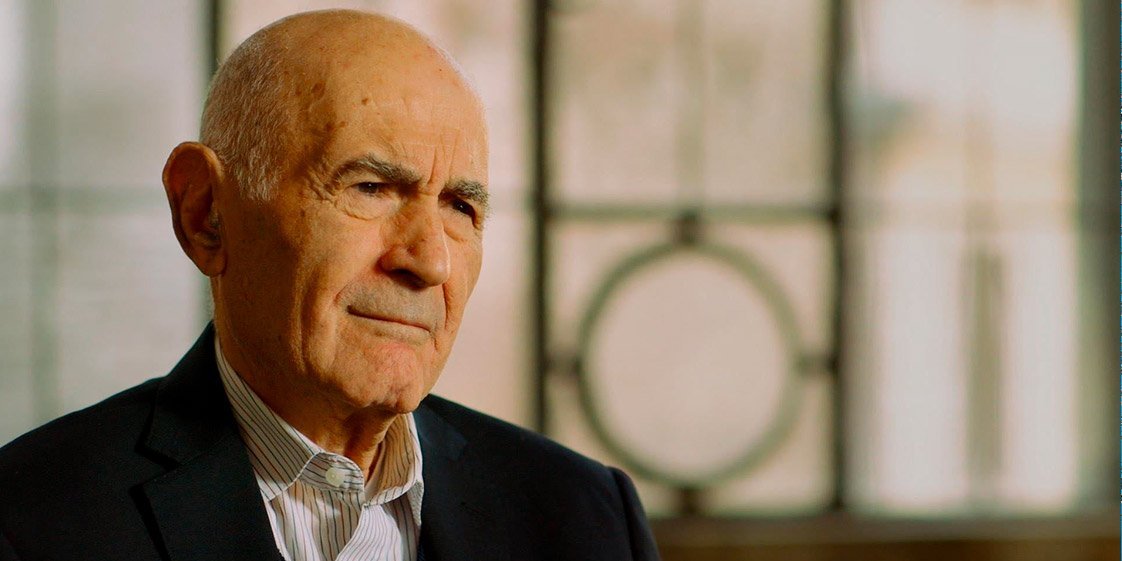

Sami Modiano

“Sono nato a Rodi da una famiglia normale: papà, mamma e Lucia, una sorella di tre anni più grande di me. Entrambi andavamo alla scuola italiana. Ho il ricordo ancora vivissimo del giorno in cui, in seguito alle Leggi Razziali, il maestro mi disse che dal giorno dopo non potevo più recarmi a scuola. Avevo otto anni, ero in terza elementare ma ricordo ancora le sue parole. Io non sapevo perché, anzi immaginavo di aver commesso qualcosa e avevo paura di andare a casa e dirlo al papà. Lui mi tranquillizzò e vidi anche altri ragazzi cacciati via. Capii che eravamo stati espulsi perché di “razza” ebraica.” A parlare cosi è Sami Modiano, deportato ad Auschwitz il 3 agosto del 1944, all’età di 14 anni. Sami mi mostra il braccio sinistro. Nella carne è impresso il tatuaggio: B7456.

Cosa successe dopo l’espulsione dalla scuola? Cominciammo a frequentare le scuole ebraiche. La vita pareva procedere normale fino verso la fine di luglio del 1944. Con altri duemilacinquecento ebrei fummo rinchiusi in un caserma dell’aeronautica. Giusto il tempo per permettere ai tedeschi – che avevano da qualche tempo occupato militarmente l’isola – di organizzare cinque battelli, cargo bestiame. Caricati cinquecento a battello, stipati all’inverosimile nelle stive, salpammo da Rodi verso Atene. Nessuno sapeva dove ci portavano. Ricordo il caldo tremendo e la fame. Dopo una settimana, arrivammo al Pireo e ci portarono in una vecchia caserma, molto grande. La confusione era tantissima: il caldo, la sete, i primi morti. Il tre agosto ci caricarono sul treno merci. Destinazione: Auschwitz. Impiegammo due settimane ad arrivarci. Immagina in quali condizioni: famiglie separate, donne, vecchi, bambini, neonati. Avevamo a disposizione quattro secchi d’acqua e uno per i bisogni fisiologici; non c’era più dignità, era completamente sparito il senso del pudore. Non eravamo uomini, eravamo bestie. Ci era concesso aprire le porte del vagone solo una volta a settimana per vuotare il secchio, riempire quelli di acqua e “sbarazzarsi” di chi non ce l’aveva fatta..

Ricordi cosa avvenne al vostro arrivo? Come potrei scordarlo? Arrivammo di notte e ci scaricarono sulla rampa. Urla e bastonate ci costrinsero a dividerci in due gruppi: uomini e donne. Mio padre era spaventato di perdere me e mia sorella e ci teneva per mano. Fu preso a botte per obbligarlo a lasciarci. Deponemmo a terra il poco che avevamo portato con noi e ci fecero spogliare. Ricordo il dito dell’ufficiale tedesco che selezionava chi, a destra, doveva andare alla morte e chi, a sinistra, doveva lavorare. Io e mio papà fummo tra quest’ultimi. Ci portarono alle docce ma prima ci rasarono e ci disinfettarono. All’alba eravamo fuori con un pigiama in mano, un paio di zoccoli e ci portarono alla quarantena. Di tutti gli altri con cui avevamo viaggiato avevamo perso le tracce. Dove fossero andati, ce lo dissero i prigionieri arrivati prima di noi.

Che cosa successe a tua sorella Lucia? Fu rinchiusa nell’altro Lager e la intravedevo nonostante il filo spinato elettrificato, le torrette di guardia con i soldati che sparavano se ti avvicinavi. Per me lei era come una madre perché, da quando mamma era morta, si era presa cura di me. Sapevo che si sarebbe tolta il pane di bocca purché io non morissi di fame. La sera quando si rientrava dal lavoro, dopo una giornata così pesante, il mio pensiero era avvicinarmi ai fili spinati e dare la mia razione a Lucia. Avevo capito subito che mia sorella non ce l’avrebbe fatta. Ma lo stesso pensiero l’aveva avuto pure lei. Prendeva il pezzettino di pane e cercava di darmelo, di convincermi a

prenderlo. “Prendilo tu, io sto bene”. Non so quanto è durato questo scambio tra noi. Eravamo divisi solo dal filo spinato. Poi lei non si è più presentata, non l’ho più vista. Quando dissi a mio padre che Lucia non c’era più, si lasciò sempre più andare e una sera si avvicinò a me per dirmi che la mattina dopo non l’avrei più visto perché voleva presentarsi all’ambulatorio. Aveva le mani e i piedi gonfi. Sapevo che chi andava all’ambulatorio finiva nelle camere a gas ma lui volle farmi credere che l’avrebbero curato. In realtà sapeva benissimo che sarebbe andato a morire. La mattina dopo non lo vidi più. Ero rimasto completamente solo.

Come è stato il tuo rapporto con Dio? Una sera rientrando dal lavoro, pioveva, faceva freddo. Ero stanco morto, fradicio, tremavo come un uccellino. Cercavo di scaldarmi un poco, vicino alla stufa della baracca. Li vicino c’era un gruppo di uomini che tentavano di fare un Kaddish ma mancava uno per il Minian, il numero minimo per la preghiera pubblica ebraica: erano in nove. Uno di questi mi disse di andare lì con loro per fare il decimo. Gli risposi che non potevo, dato che non avevo fatto in tempo a fare Bar Mitzvà, prima che mi deportassero. Il cantore, l’hazan, disse che suo dovere farmelo fare. “Se muoio senza farti il Bar Mitzvà, mi porto questo peccato. E anche per te è meglio morire con il Bar Mitzvà fatto. Domani io organizzerò, se Dio ci dà la fortuna, qui, in questa baracca, il tuo Bar Mitzvà. Sarà senza feste, senza doni, senza parenti. Non dimenticarti: domani qui”. Cosi avvenne: il giorno dopo erano tutti lì presenti e ho fatto Bar Mitzvà a Birkenau. E’ durato mezz’ora, non di più. Non c’erano confetti, non c’era niente. Il cantore era contento: “Adesso puoi morire in pace”. Da allora, io conto per il Minian, sono presente, perché ho fatto il mio Bar Mitzvà.

Non ti è mai capitato di chiederti: “Dio dov’è”? Più volte! Quante volte mi dicevo: “Dove sta Dio? Perché permette tutto questo?”. Ho visto ciò che non si può narrare. Uomini e donne, anziani e bambini, ammazzati barbaramente e barbaramente buttati in fosse comuni. Ho quasi bestemmiato, ho gridato spesso contro Dio. Mi presentavo ogni giorno davanti alla morte e la morte si rifiutava di prendermi. Quante volte ho pensato di suicidarmi! La notte erano in tanti a farlo. La mattina toglievano la corrente e ci mandavano a staccare i cadaveri. Quando ero tentato di farla finita, una mano invisibile mi ha tirato, mi ha detto: “Non farlo!”

Ti capitarono altre selezioni? Si, le mie condizioni fisiche peggioravano di giorno in giorno. Così una volta fui selezionato per le camere a gas. Con me, c’erano una ventina di ragazzi, più o meno della mia età, di nazionalità diverse. Sapevamo bene tutti cosa ci aspettava. In quel momento, stavano arrivando al campo quarantamila ebrei ungheresi e i tedeschi, presi dalla foga, ci portarono in una stanzetta posta davanti alle camere a gas. Eravamo spaventati, in preda al terrore. Fummo rinchiusi tutta la notte finché al mattino sentimmo le urla dei tedeschi: “Raus, raus, schnell!!”. Pensavamo fosse l’ordine per entrare nelle camere a gas, invece ci chiesero di scaricare un treno pieno di patate. Lavorammo tutto il giorno e alla fine di portarono al Lager D, pensando, probabilmente, che fossimo lavoratori. In questo modo, ebbi salva la vita.

Ci sono stati episodi di solidarietà tra prigionieri? Più di uno, cosi come ci furono episodi di viltà e di cattiveria. Una volta dovevamo trainare un carro nella foresta per caricarlo di legna e ritrasportarlo al forno crematorio e alle fosse comuni dove i tedeschi ammazzavano la gente. Ho fatto questo lavoro per molti giorni. Ma quella notte aveva nevicato e a ogni passo affondavamo nella neve fresca. Mentre tornavo verso il carro con il mio carico di legna tra le braccia, sono finito in una buca profonda nascosta dalla neve fresca. Sono rimasto ghiacciato fino alle spalle. Due prigionieri sono venuti a soccorrermi e ad aiutarmi ad uscire. Questi due furono insultati e presi a botte perché non dovevamo aiutarmi. Lo sapevano che non lo dovevano fare ma l’hanno fatto lo stesso, salvandomi.

Come sei riuscito a salvarti? Si era nei primi giorni del gennaio 1945, i russi avanzavano e la guerra era quasi finita ma noi non sapevamo nulla di questo. Arrivò l’ordine di evacuazione e ci obbligarono a disporci in fila per cinque e a marciare da Birkenau verso Auschwitz. Sono pochi chilometri ma ero senza forze. Non ce la facevo a camminare, trascinavo i piedi quando i due che avevo a fianco mi

presero sotto le braccia e mi trascinarono fino alla fine. Sono arrivato ad Auschwitz scalzo perché avevo perso gli zoccoli. Non sapevo chi fossero, né li ho più incontrati dopo. Sentivamo da lontano il fischio del treno che avrebbe dovuto evacuarci. Eravamo radunati sul piazzale. Era notte, faceva freddo e il treno non arrivava. Qualcuno disse di sdraiarci per evitare le mitragliate. Lo facemmo e ci stringemmo vicini per riscaldarci. Al mattino molti non si sono più alzati, erano morti congelati. Abbiamo passato un giorno intero, in attesa, dentro le baracche. Dei tedeschi nessuna traccia. Il giorno dopo i russi entrarono ad Auschwitz. C’erano più cadaveri che vivi.

Quando sei ritornato al campo? Dopo sessant’anni. Prima non ce la facevo. Ho voluto cercare il tratto di filo spinato dove mi incontravo con mia sorella. Ho sofferto molto durante quel viaggio: ero sconvolto. Ho visitato tutto il campo ma quel tratto di filo non lo trovavo. Non potevo andare via senza visitarlo. Quando l’ho ritrovato, mi sono messo a piangere. Era l’ultimo posto dove avevo visto Lucia. Ho potuto finalmente recitare il Kaddish.

Oggi vivi con tua moglie Selma a Ostia ma sei mesi l’anno li trascorri a Rodi. Perché? Dico sempre che ho perso cinquanta, sessanta persone della mia famiglia: cugini, secondi cugini e molti altri parenti. Ma in realtà ho perso 2500 persone, tutta la mia comunità. I miei compagni di classe erano miei fratelli, i vicini di casa erano come parenti, entravo in ogni casa come se fosse casa mia. Rodi era una famiglia, una grande famiglia. Per questo, ancora oggi, sento il dovere di passare li sei mesi l’anno. Vado in sinagoga, accolgo i turisti, racconto la nostra vita, la nostra tragedia. Oggi la comunità ebraica dell’isola, distrutta dai nazisti, non raggiunge le trenta unità. Sono tornato vivo da quell’orrore per tutti coloro che sono stati massacrati, per poter raccontare a chi è venuto dopo o non credeva, per non disperdere la loro voce e la loro memoria